Le secteur pharmaceutique et chimique est le champion incontesté de l’innovation en Belgique en termes d’investissements dans la recherche et le développement et de demandes de brevets. De nombreuses grandes entreprises du secteur ont également créé des centres de recherche réputés dans notre pays, que ce soit pour la technologie chimique, les matériaux plastiques ou le développement de nouveaux médicaments. Que faut-il mettre en place pour soutenir les innovations nécessaires en matière de climat, d’économie circulaire et de santé ? Et comment renforcer le rayonnement international de notre pays en tant que leader de l’innovation ?

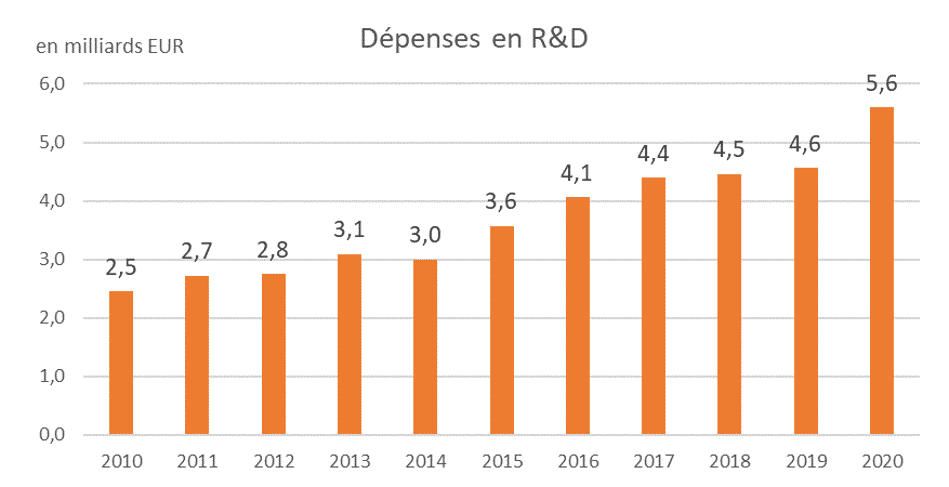

En 2020, le secteur de la chimie et des sciences de la vie a investi un montant record de 5,6 milliards d’euros dans la recherche et le développement (R&D), principalement sous l’impulsion du secteur pharma et biotech. Cela représente une augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année précédente et plus du double en dix ans. « Ces 5,6 milliards d’euros équivalent à un investissement journalier en R&D de plus de 15 millions d’euros durant un an », déclare Tine Schaerlaekens, Director Innovation chez essenscia.

Champion belge et européen de l’innovation

Ces investissements importants – plus de 40 milliards d’euros entre 2010 et 2020 – se traduisent également par de nouvelles inventions et technologies. Parmi les 2 400 brevets belges déposés auprès de l’Office européen des brevets (OEB) en 2020, 946 concernaient les domaines technologiques de la chimie, pharma et biotech.

Il s’agit d’un chiffre record. La chimie et les sciences de la vie représentent ainsi près de 40 % de l’ensemble des demandes de brevets belges. De plus, nulle part au monde, la part de la pharma et chimie dans le nombre total de brevets n’est aussi élevée qu’en Belgique. La protection de la propriété intellectuelle par des brevets est donc cruciale pour promouvoir la valeur ajoutée créée en Belgique.

Sur le plan international, le secteur obtient également un score élevé en matière d’innovation. Au sein de l’Union européenne, le secteur chimique et pharmaceutique belge est, proportionnellement, le plus grand investisseur en recherche et développement (R&D). Avec une intensité R&D de 17,7 % – le rapport entre les dépenses R&D et la valeur ajoutée – la chimie et pharma belges devancent les 26 autres pays de l’Union européenne.

Pharma et chimie stimulent la capacité d’innovation de la Belgique

Le secteur de la chimie et des sciences de la vie est ainsi le fer de lance de la force d’innovation de la Belgique. Il représente près de deux tiers de l’ensemble des investissements industriels dans la recherche et le développement. La forte intensité R&D du secteur permet également à la Belgique de se rapprocher de plus en plus de l’objectif européen en matière d’innovation, qui consiste à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) dans la recherche et le développement. Sur ce montant, 2 % doivent être investis par les entreprises et 1 % par le gouvernement. Avec cette norme de 3 %, l’Europe souhaite rester dans la course internationale à l’innovation menée par les États-Unis et les pays asiatiques.

Selon les données les plus récentes d’Eurostat, qui datent déjà de 2017, la Belgique se situe dans le peloton de tête européen avec une intensité R&D de 2,67 %. C’est bien plus que la moyenne européenne de 2,08 %. Trois pays obtiennent un score supérieur à 3 % : la Suède (3,36), l’Autriche (3,06) et l’Allemagne (3,05). Ils sont suivis par le Danemark (2,93), la Finlande (2,73) et la Belgique. Ces calculs étant basés sur les chiffres de 2017 et au vu de l’augmentation des investissements en R&D dans la chimie et les sciences de la vie, on peut s’attendre dans les années à venir à une augmentation pour la Belgique.

L’innovation est la réponse aux défis sociétaux

Tine Schaerlaekens : « Pour faire face aux énormes défis d’un monde en mutation rapide, tels que le changement climatique ou la pandémie de coronavirus, il est crucial que les entreprises et les gouvernements continuent à investir de manière structurelle dans l’innovation. C’est la meilleure garantie pour atteindre le progrès social. En raison de la nature risquée de l’innovation, le pipeline d’innovation doit être bien rempli à tous les stades de développement : de la recherche fondamentale et appliquée, en passant par le développement et la mise à l’échelle pilote, jusqu’aux projets de démonstration et à la réalisation industrielle. »

La politique d’innovation du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux de ces dernières années a contribué à positionner le secteur de la chimie, pharma et biotech comme leader européen et mondial en matière d’innovation. « Nous devons continuer à miser sur cet atout, car l’innovation est le moyen de sortir de la crise. Il est donc essentiel de continuer à stimuler la recherche et le développement dans les entreprises par des mesures de soutien fiscales et autres. Cela permet de créer des emplois et de la prospérité, mais aussi de développer un contexte d’innovation belge unique qui compte de nombreux partenariats fructueux entre les entreprises, les centres de recherche et les universités », explique Tine Schaerlaekens.

Soutenir les projets pilotes et de démonstration

Ces dernières années, les différentes autorités ont investi massivement dans le soutien à la recherche et au développement. Plusieurs études démontrent que ces mesures sont efficaces et sont un puissant levier pour les activités de R&D des entreprises. Les chiffres cités pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie en sont la meilleure preuve.

« Il s’agit à présent de fournir un soutien suffisant pour les prochaines étapes du processus d’innovation, les phases de pilotage et de démonstration », estime Tine Schaerlaekens. Les phases de mise à l’échelle et de démonstration de nouvelles technologies sont très difficiles : il existe à la fois des risques technologiques (ce qui fonctionne en laboratoire ne fonctionne pas nécessairement à l’échelle industrielle) et des risques commerciaux (l’innovation sera-t-elle économiquement viable ?).

Les nouvelles technologies sont souvent (beaucoup) plus coûteuses que les alternatives existantes. Le secteur est ainsi confronté à un défi supplémentaire. La transition vers davantage de circularité et une baisse significative des émissions de CO2 nécessite des innovations mais aussi des investissements colossaux dans le renouvellement de nos outils de production. Le coût de cette transition industrielle nécessitera également des mécanismes de financement adéquats.

Qu’il y a-t-il à l’ordre du jour en matière d’innovation ?

Le programme d’innovation de la chimie s’articule dans les grandes lignes autour de trois piliers : le climat, l’économie circulaire et les produits durables. Ces piliers ne sont pas des silos distincts mais, au contraire, sont étroitement liés et dépendants les uns des autres. Le captage, le stockage et l’utilisation des émissions de CO2, l’électrification des processus de production, l’utilisation de matières premières biosourcées ou le recyclage chimique des matières plastiques : toutes ces technologies ont le potentiel de contribuer à une économie et une société plus durables.

Les sciences de la vie mettent l’accent sur le développement accéléré de nouveaux médicaments et vaccins, à l’aide de technologies pionnières telles que l’ARN messager, l’ADN plasmidique, l’édition génomique, les biocapteurs, la thérapie cellulaire et génique et l’utilisation d’anticorps monoclonaux et polyclonaux. Ces innovations devraient conduire à des traitements plus ciblés et à une médecine personnalisée adaptée à chaque patient.

La digitalisation croissante et les applications telles que l’intelligence artificielle, la robotisation et la réalité augmentée contribuent à cette évolution. Elles permettent également aux entreprises d’exceller dans les processus de production et de se transformer en ‘Factories of the Future’ qui bénéficient d’une renommée internationale.

Ouverture aux nouvelles technologies

Afin d’assurer le succès d’un plus grand nombre possible de ces processus d’innovation, il est essentiel de disposer d’un cadre réglementaire favorable à toutes ces technologies. « La neutralité technologique est un principe fondamental. Le gouvernement peut fixer des objectifs, tels qu’une société climatiquement neutre ou un monde sans pandémie, mais c’est aux acteurs d’innovation de travailler, de manière scientifiquement fondée, à de possibles solutions technologiques. Il est donc hors de question d’exclure a priori certaines pistes, comme le stockage du carbone ou les nouvelles techniques génétiques », conclut Tine Schaerlaekens.